blog

2019/11/04 16:31

『僕がヴィニ・ライリーに会った日』 ウィル・ケンプ著

「ヴィニはまったくもって国際的なセレブじゃないけど、いっぺん好きになると、とてもとても愛しいやつなんだ」~ 故トニー・ウィルソン ファクトリー・レコード創設者

9月11日、何が起きているのかを知ったそのときに僕自身が何をしていたのかは思い出せないけれど、ドゥルッティ・コラムを初めて聴いたときのことは今でも覚えている。

僕は16歳だった。イースター・ホリデーで友人とロンドンを訪れたときのことだ。表向きは、学校で教わった演劇をロンドンで観る旅だったけれど、実際に僕らが学ぶことは、パブではどうふるまうべきかということと、ソーホーでポルノ映画を観ることだった。

その旅のある日の午後、レスター・スクウェアで時間をつぶしていた僕は、なんとなくレコード屋に入ってみた。すると、その店の中には、ロックでもクラシックでもない、いやそのどちらとも言えるような、とても美しい音楽が流れていた。耳に残る独特の雰囲気のギター。繊細で複雑な、上昇して下降するような、遠くにあるヴォーカルとピアノとドラムのサウンド。僕はこんなのを今まで聴いたことがなかった。これは買わねば。

『え~と、すみません。今かかってるの何ですか?』

カウンターにいる店員に聞いた。

「ザ・ドゥルッティ・コラム」

『ザ…なんて?』

「ザ・ドゥルッティ・コラムだよ。ヴィニ・ライリーというギタリストともうひとり。マンチェスターのファクトリー・レコード」

『ファクトリー?』

「そう。ジョイ・ディヴィジョンと同じレーベル。でもジョイ・ディヴィジョンとはまったく違ったサウンドだけど」

『それで、このレコードはなんていうんですか?』

「LC」

『えるしい?』

「ロッタ・コンティニュアの短縮した言葉で、ラテン語で、意味は戦いは続いているとか、そんな感じの」

『すげ~。それで、ドゥルッティ・コラムの意味は?それもラテン語?』

「知らないなあ。ジャケットとってくるよ」

店員は、裏からレコードを持ってきてジャケットを僕に手渡した。それは白地に赤とオレンジ色の水彩の殴り書きがしてあるものだった。繊細で変わっていた。その音楽と同じように。

『ほかにはあります?』

「ああ、2枚アルバムがあるよ。アナザー・セッティングと、ええと、リターン・オブ・ザ・ドゥルッティ・コラムね」

彼がその2枚のアルバムを取りに行っている間に、僕はLCの収録曲のタイトルを覚えた。Sketch for Dawn、Portrait for Fraser、Detail for Paul。彼らはアート・スクール出にちがいない。タイトルが本当にクールだ。

「はい、これね」店員は僕の前に2枚を置いた。

『3枚ともください!』

僕は言った。最後のおこづかいが吹っ飛び、ソーホーでポルノ映画を見るチャンスも吹っ飛んでしまった。

そして、僕はドゥルッティ・コラムはポルノ映画よりいいものだってことを知ることになった。

立ち止まっていても時は流れる。実際に22年が経った。学校は大学まで続き、ガールフレンドと出会い、そして去って行き、トーリー党は労働党に代わって、政権はまた労働党からトーリー党に代わった。マレット・ヘアーはフェザー・カットに変わり、その後ヘアジェルの出現によって、僕はいくつものヘア・スタイルを発明した。

そんな時代の変化のなかでも、ひとつだけぐらつかないものがある。それはドゥルッティ・コラムの輝きだ。

僕はドゥルッティ・コラムのすべてのLPとCDを買い、それを何度も聞き込んできた。ヴィニの独特なすばらしい音楽には一度も飽きることがなかった。彼の音楽は時代を先取りしていると思ったし、同時に、時を超えていると確信していた。

ヴィニは彼のあずかり知らぬところで、僕の人生のサウンドトラックを提供することになった。

恋をしたとき、20世紀が終わり21世紀になったとき、童貞を捨てたとき、彼の音楽はそこにいた。そして、失恋、両親の死去、そんな喪失感を、心を突き刺す感動的なギターが癒してくれた。僕は年がら年中、僕とおなじくらいドゥルッティ・コラムが好きな特別な女の子の出現を待ち焦がれていた。

でも僕の心には引っかき傷があった。それは一度もドゥルッティ・コラムのコンサートを観たことがないということだった。彼らはライヴというものをそれほどやっていなかった。そして彼らはファクトリー・レコードだ。どういうことかというとつまり、ファクトリーはヒップでオルタナティヴなので、僕には敷居が高かったのだ。マンチェスター人ではなかった僕が彼らのギグのうわさを聞くチャンスもまったくなかった。そして、ヴィニの音楽はすばらしかったけれど、そもそも世間にほとんど知られていなかった。

しかし、神はインターネットというものを発明した。

それによって、ある日、僕はドゥルッティ・コラムがマンチェスターで演奏することを「発見」した。5分以内に僕は2枚のチケットを購入した。興奮でめまいを感じた。レスター・スクエアのレコード・ショップに入ってから22年、ついに僕はヴィニのライヴ、いやヴィニが生きているのを観ることになった。

マンチェスターへは、僕の友人であるピートの運転する車で向かった。ピートはがっしりとした頼りがいのある赤ら顔で、大好きな僕のおじさんのようなやつだ。昼間は環境科学者として働き、夜にはジプシー・ロック・バンドでドラムを叩いている。つまり彼は環境の専門家と未来のアーチストというふたつの顔を持っていた。

僕は彼を誘った。なぜなら彼はミュージシャンであるし(彼がヴィニのことをくだらないと言わないかぎり)彼の意見はいつも理にかなっているからだ。

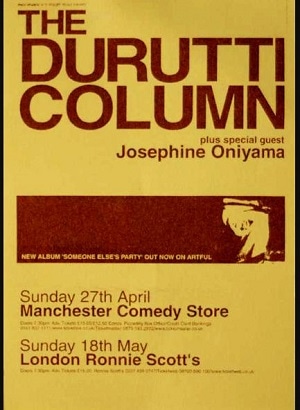

その上、彼はマンチェスター出身なので、故郷へドライヴするのは嬉しいはず。そして僕たちは会場(ディーンズゲートのコメディ・ストア)に迷わずに行けるのだ。これは重要なことだ。僕は遅刻することは絶対できないのだ。

窓の外のM62号線のペナイン山脈の風景は変わっていく。ハダーズフィールドとハリファックスのサインを通り越し、はだかの原野と貯水池が見えた。曇天の下、水面は強風に波立ち揺れていた。

雨は降っていなかった。でも降っていて欲しくもあった。マンチェスターはマンチェスターであってほしいものだ。ヴィニの幽玄な音楽の制作をインスパイアしたメランコリーさが漂ったマンチェスターといったものに。

僕は緊張していた。そして興奮していた。まるで動物園で初めてライオンを観る前の子供のように。僕は会場が満員であることと、きれいでスペシャルな女性がいることを願った。ファンの忠誠を示すいくつかのTシャツが売っていることも願った。

その興奮は心配事に変わり僕に胃けいれんをもたらした。遅刻したらどうしよう、ヴィニが病気だったらどうしよう、ヒッピーの主催者が日程を間違えていたらどうしようとかいろいろと考えてしまった。

ロックデールの表示が過ぎ去った。ここがヴィニの田舎だ。アルバム「Vini Reilly」の収録曲である「Les Preger's Tune」が思い起こされる。

The Durutti Column - Les Preger's Tune

この曲は、スペイン市民戦争で、コミュニストのために戦った隣人へのオマージュだ。

ヴィニがどんなものに曲を捧げてきたかを考えてみる。もし会ったら彼は僕になにかを捧げてくれるはずだ。なぜなら僕らの間には常に確かな関係性があるからだ。僕たちふたりだけの。

遅刻の恐れのおかげで、僕らは4時間前に会場に着いた。4時間早く着いたけれど22年遅かった。4月の後半、日曜の午後だった。道は混まなかった。雨が少しだけ降ってきた。強くはない雨で、やわらかくてゆっくりとした雨足。ふわっとした霧雨。繊維工場が作ったような雨。ヴィニの音楽を湛えたようなメランコリックな雨。

そして僕は「Durutti」の文字をポスターに見つけて、会場に着いたことをやっと実感した。

会場にはひとけがなかった。僕らは広いホールに入った。修復したレンガの壁、木製の床、端っこに巨大なTVスクリーン。まるで小さな空港の出発ラウンジのようだった。僕は15ポンドのチケットをパスポートのように握り締めた。

音の無いTVスクリーンは、ドラム・キットの前にいるしわしわのリネンのスーツをきた老人と、ギターを持った小柄の人物を映し出していた。ギターの人物は「Sex and Death」のアルバム・カヴァーで見覚えのある髪形だった。

「参ったな」 僕はささやく。 「彼だ…」

「なに?バンドがいた?」 ピートがたずねる。「でもふたりしかいないぜ。ああ、彼らはサウンド・チェックをするんだな。でも見てみろよ、ギタリストがドラマーにやり方を教えてるぜ」

僕はヴィニを見た。たしかにヴィニはドラマーのブルース・ミッチェルに、すべきことを指示していた。

その光景は、ぼくが彼についていつも疑っていた「完璧主義者」を確信させた。だめな音を出すと怒りを爆発させるというようなコントロール・フリークだったりする、そういう人物。

いや、それはないな。こんなに穏やかな音楽を創る人が、そんなろくでなしであるはずがない。

ともかく、安心した。彼は病気ではなかった。そして彼はキーボードだけ演奏するわけでもなかった。オーガナイザーもこの日にちゃんとブッキングしていた。そして僕はここにいる。とても早く来てしまったけど。そして、ついにほんものの彼に会うことができるのだ。

僕らは大きな黒いソファに座って、ヴィニのサイレント・パフォーマンスを観ていた。画面には、二人がカメラの枠を出たり入ったりするのが映し出されていた。

サウンド・チェックが終わったようだ。小さな天才が今すぐにでもホールに歩いてくるかもしれない。

そして、なんと案の定、ダーク・ヘアーの小さな人物がバー・エリアに歩いてきた。ヴィニ・ライリーだった。

僕は凍った。彼に声をかけるチャンスだ。でもなんと言ったらいいのかわからなかった。

僕は16歳に戻っていた。一週間、学校の目あての子に声をかけるリハーサルと準備をしていたのに、目の前にしたら震えて声が出なかった16歳の僕。

でも僕はヴィニには会わなければならないのだ。ありがとうヴィニ。もうこんなチャンスは二度とないだろう。だけど、彼はトイレに行く途中かもしれないじゃないか。そしたらどうする?近寄っていって声をかける?外で待つ?

彼はバー・カウンターの端っこのあたりで止まり、大柄の女性と、グレーのロング・ヘアーを縛っている男性のところに座った。ふたりはヴィニを笑顔で向かえ会話を始めた。

(今しかない)

僕は振り向き、歩き出した。長いスロー・モーションのように感じながら。

(彼にありがとうを伝えたい。ほんとうにありがとうを伝えたいんだ。いかに僕が感謝しているかを伝えたいんだ…)

彼らのところに着いた。最高のヒーローがすぐそこにいる。

彼らの会話が止まった。ヴィニは僕を見上げた。まるでスリをする瞬間を待つ浮浪児のような目で。彼の顔はげっそりとやせていて乾燥していた。輪郭がはっきりしていて、ふしくれ立ってひん曲がった木彫のよう。スペイン人かローマ人のような鼻。ぼさぼさの髪はグレーでジプシーのようだ。僕はキース・リチャーズを思い出した。でももっと小さくて、もっと不健康そうな。幼い浮浪児と醜い老婆を同時に思い出した。首は痛々しいほどに細く、亀のように長く伸びている。萎れていく道端の雑草のようだ。

「えっと……こんにちは…」 僕は握手をしようと手を伸ばして言った。

「あの、コーヒーかなにかどうですか?」

「……いや、いいよ」 彼はぼそっと言った。握手した彼の手はとてもか弱く、彼の声は外で降っている雨のようにソフトだった。

そして、恐ろしいほどの沈黙が流れた。なにか言うことを準備しておけばよかったのに。あまりスマートでなくて、そして彼を見くだす様に聞こえないようななにかを。

実際に僕はヴィニより背が高く、僕を見上げている彼を見下ろすかっこうになっていた。生まれて初めて僕は自分の身長が高いのを呪い、小さくなりたいと思った。

長髪を縛った男性は、僕を軽蔑するように見ていた。でもヴィニと大柄な女性にとっては、こういうのはいつもの重要な通過儀礼であるらしく、僕の次の動きをやさしく待っていてくれているようだった。

「少しいいですか」 僕は続けて言った。身長をごまかすように前かがみになりながら。

「あなたは困惑してるでしょうけど、僕のほうがもっとそうなんです」

彼は防御的な姿勢を崩さずに僕を見続けていた。彼の目がどんどん大きくなっていくように見えた。まるでマンガのふくろうのようだ。彼は集中するため顔を前に傾けていた。彼は僕の言うことを聞こうとしていた。信じられない。

「とにかく僕はあなたに感謝を言いたくて。あなたの音楽は僕の人生の色彩を豊かで鮮やかなものにしてくれたんです。そして-」

「いやいや」とても小さな巨人はさえぎって言った。「レコードを買ってくれてありがとう」

彼のコメントは本心からのものに聞こえた。僕の呼吸が止まった。そしてごくりとつばを飲んだ。この会話の神聖な炎が消えないように何かしゃべり続けなきゃ。

「僕は22年ファンをやっています。でもあなたのライヴを見たことがありませんでした。というか、あなたが本当に生きているのかさえわかりませんでした。なのでとても興奮しているんです。今夜のことでです。いや、ほんとに生きてたとかそうことじゃなくて。とにかく今夜はうまくいくことを願っています」

とりとめもないごちゃごちゃした言葉が僕から零れ落ちていった。そして静かになった。

「ありがとう」

僕は動けなくなった。口が利けなかった。彼の手の浮き出た血管を見る。気がついた。なんて腕が細いのだろう。彼は一回の咳かくしゃみで吹き飛んでしまうようなヴィーガン(厳格な菜食主義者)か放浪者か薬物中毒者のようなやせ衰えた姿をしている。彼はやはり病気なんだろう。彼を脱脂綿に包んだりして、健康に戻してあげたいと思った。

「ごめん。そろそろやらなきゃならないことがあるんだ」

「そ、そうですよね。今夜がんばってください。応援してます。ありがとう」

「ありがとう」 そう言って彼は去っていった。僕は彼のタバコ臭を微かに、そしてとても近くに感じた。

僕はそこに立ち尽くしていた。呆然と。まるで、自由を与えられたけどそれを信じないでいる戦争捕虜みたいに。昔からそう願っていて、そうであると思っていたとおり、ヴィニは愛すべき性格だった。

僕は彼の言葉を心にとどめ、彼の僕へのまなざしを記憶に刻んだ。驚くことに、彼は僕に「感謝している」と言ったのだ。それから、僕は彼にすべきであった100もの質問を考えた。もっとも好きなアルバムは?どこで買い物しているのですか?ギグの前になにか食べ物を買ってきましょうか?

僕はひとりぼっちになっていたピートのところへ、まるで10ウィキット(クリケットのアウト)を取ったように手を挙げて戻っていった。

「ピート!ヴィニとしゃべったよ!ヴィニと!」

「見たさ!」 ピートは頭を揺らしながら笑って言った。

僕はうれしさと安堵で目を閉じた。僕はお祝いのビールを1杯頼んだ。いや、実際は何杯もだけど。

僕らが会場に戻った頃には、既に前座のアフリカ系の女性アーチスト(※ジョセフィン・オニヤマ)の演奏がちょうど終わるところだった。彼女が演奏していたときは、客が飲み物を買いに席を離れていたので、僕らは席が選び放題だった。僕らは真ん中あたりのブロックに下りていき、厚かましくも最もよい席を占有した。メインのマイクロフォンから5列目だ。

ピートは僕に、ジャズドラムとエレクトロニクスの関係についてしゃべり、僕はフリーのジャーナリストのように、それをノートに取るふりをした。もし誰かが自分の席だと異議を唱えたりしないように。誰からもクレームは受けなかったけど、会場が埋まっていくとき、立ち退きを受けたカップルが自分たちの不運を嘆いているのがちょっとだけ目に入った。

とりあえず良い席が確保できてよかったなと思っていると、さっき会った大柄な女性が僕の隣に座ってきた。

「あれ?どうも」 僕は微笑んだ。「さっき会いましたよね。あなたは家族とか友人とかミュージシャンとかなんですか?」

「私、キャロル」 彼女が答えた。「ここ5年ほどの彼のパートナーなの」

「ええっ! …驚いたな。…さっきはすみませんでした。ご迷惑をおかけしちゃって。でも僕はすごくファンで…」

「いいえ、気にしないで。大丈夫だったわよ。よくあることなの」

僕はちょっとひと呼吸置いて、はやる気持ちを抑えられず「彼はどんなひとなんですか?」と彼女に聞いた。

「たぶん、あなたたちが思っているとおりのひとよ」

「え?どんな?静かな人で神経質で…。蝿も叩けないような?」

「そのとおりよ」 思慮深く彼女は言った。

「でも、本当にいやなやつでもあるわ。今朝のことだけど、私がまだ寝ているのに彼はアルファベットの ”H” から始まる魚の名前ってなにがある?って聞いてくるの。そして1時間以上も寝転がったままHで始まる魚の名前を一緒に考えてあげたのよ」

彼女は彼が時々なにかにとりつかれたように夜中にずっと起きていることがあるということも言った。それはファクトリー・レコード倒産によって数年前に彼が経験したお金のトラブルと関係があると説明した。僕は考えた。どうしたら彼をヘルプできるかと。僕は彼女に僕の名刺を渡し、僕がXFMラジオの友人のDJに会ってヴィニをプロモートすることを約束した。

「あら、ありがとう」

「いえいえ」

僕はヴィニの口調を真似て最後に 「ありがとう」 と言葉を返した。

ヴィニがステージに現れた。ひとりだ。ギター・ストラップを肩にかけて、ふらふらとしたかんじでマイクロフォンの前に歩いてきた。熱狂的歓迎に居心地悪そうだった。

「ハロー」 彼はもごもごと言った。「来てくれてありがとう。楽しんでもらえたらうれしいよ。この曲は今夜来ている姪に捧げる。”Spasmic Fairy”」

Durutti Column - Spasmic Fairy

「この曲は、さっきバーで会ったナイスガイのために捧げよう」 とか僕は言って欲しかったが、もちろんヴィニはそんなことは言わなかった。

観客は静かに、魔法にかかったように彼が爪弾くギターの音に耳を傾けていた。地上から聞こえる音楽を聴いて、天使が天国から舞い降りてきていた。これが僕が初めてのライヴで聴いた最初のトラックになる。フェイヴァリットな曲ではなかったけど待った甲斐があった。

「LC」からの曲はやらないかな、ヴィニがキーボードを弾く間にだれがギターを弾ける人を募ったりしないかな。僕がヴィニといっしょに、彼の邪魔にならない程度にアコースティック・ギターを弾く姿を想像した。僕がギターを弾けないのはわかっているけれど。

次の曲もまたインストだった。3曲目で彼の囁くようなヴォーカルがちょっとだけ聴けた。

4曲目になって ”オールド・マン” ブルース・ミッチェルが現れた。盛大な拍手。そして、邪悪な主人のスピリットを清めるかのように ”Missing Boy” のイントロを叩き始めた。

Durutti Column - Missing Boy

ヴィニは技巧的なコード進行を聴かせた。彼の存在がどんどん大きくなっていく。照明のあかりが彼の赤いシャツに明るく降り注ぎ、ギター・ストラップの下に青紫色の影を作りだしている。ヴィニのリズムとヴォイスに僕の頭と体は動いていた。

僕はヴィニに恋をしているのだ。恋人や愛人としてではなく、彼を幼い弟として。

彼は虚弱体質の遊び場のよそ者で、音楽教室のオタクで、いつも怒られているか、いじめられているか、風呂に入れてやって十分な食事を与えなきゃいけないようなマンチェスターっ子なのだ。僕はいじめっこの頭をたたいてヴィニに近づかないようにする役割だ。

彼は演奏を続けた。僕は聴いていた。願わくばだけど、失われた22年を取り戻せる22のトラックを演奏して欲しかったな。

しかし、彼は次第に疲れてしまったようで、段々とバンド・サウンドはわけのわからないノイズになっていった。これはアヴァン・ギャルドってやつだな。でも彼の病気がひどくならないように、もしくはこの後の観衆のだれかからのレコード契約申し出のチャンスが失わなれないように、もうステージを降りて欲しいと思った。

ともかく夢が叶ったのだ。ヴィニはすばらしかった。ギグは終了した。

家に帰る車の中で、僕はドラッグなしのハイ状態になっていた。願っていたよりもすばらしいパーフェクトな日だった。ドゥルッティ・コラムのライヴを見ただけでなく実際にヴィニに会うことができて、しかも彼にお礼が言えて、彼のガールフレンドの隣にさえ座れたのだ。

ドゥルッティ・コラムはとにかくすばらしかった。ヴィニは素敵だった。でも、もし彼らがどうしようもない演奏をしたとしても、それでも彼らはすばらしいのだ。

チケット代15ポンド?僕は1500ポンドでも払うよ。

「今日はほんとうに感謝するよ」 街灯がきらめき通り過ぎる中、ピートが言った。

「それにしても君があんなに嬉しそうにしているのは始めてみたよ。これから君はギターの勉強をしなきゃだな。そしたら君は云々…」

彼の言ってることはたぶん真っ当なアドバイスだったけど、実はよく聞いてなかった。僕は口を半開きにして車の窓から外を眺めていた。アルファベットの ”H” から始まる魚の名前を考えながら。

~ 完 ~