blog

2019/03/12 21:35

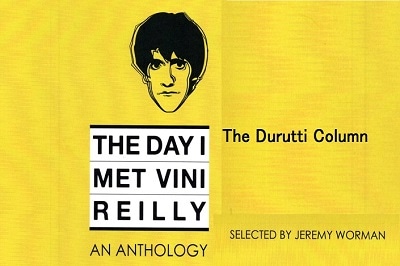

『僕がヴィニ・ライリーに会った日』ウィル・ケンプ 第2章

マンチェスターへは、僕の友人であるピートの運転する車で向かった。ピートはがっしりとした頼りがいのある赤ら顔で、大好きな僕のおじさんのようなやつだ。昼間は環境科学者として働き、夜にはジプシー・ロック・バンドでドラムを叩いている。つまり彼は環境の専門家と未来のアーチストというふたつの顔を持っていた。

僕は彼を誘った。なぜなら彼はミュージシャンであるし(彼がヴィニのことをくだらないと言わないかぎり)彼の意見はいつも理にかなっているからだ。

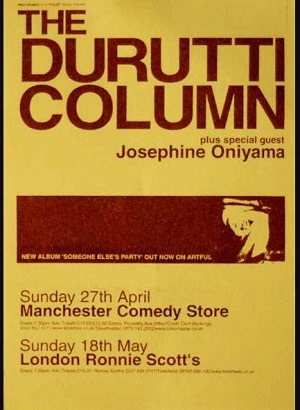

その上、彼はマンチェスター出身なのでドライヴするのは嬉しいはずだ。そして僕たちは会場(ディーンズゲートのコメディ・ストア)に迷わずに行けるのだ。これは重要なことだ。僕は遅刻することは絶対できないのだ。

窓の外のM62号線のペナイン山脈の風景は変わっていく。ハダーズフィールドとハリファックスのサインを通り越し、はだかの原野と貯水池が見えた。曇天の下、水面は強風に波立ち揺れていた。

雨は降っていなかった。でも降っていて欲しくもあった。マンチェスターはマンチェスターであってほしいものだ。ヴィニの幽玄な音楽の制作をインスパイアしたメランコリーさが漂ったマンチェスターといったものに。

僕は緊張していた。そして興奮していた。まるで動物園でライオンを観る前の子供のように。僕は会場が満員であることと、きれいでスペシャルな女性がいることを願った。ファンの忠誠を示す、いくつかのTシャツが売っていることも願った。

その興奮は心配事に変わり僕に胃けいれんをもたらした。遅刻したらどうしよう、ヴィニが病気だったらどうしよう、ヒッピーの主催者が日程を間違えていたらどうしようとかいろいろと考えてしまった。

ロックデールの表示が過ぎ去った。ここがヴィニの田舎だ。アルバム「Vini Reilly」の収録曲である「Les Preger's Tune」が思い起こされる。

The Durutti Column - Les Preger's Tune

この曲は、スペイン市民戦争で、コミュニストのために戦った隣人へのオマージュだ。

ヴィニがどんなものに曲を捧げてきたかを考えてみる。もし会ったら彼は僕になにかを捧げてくれるはずだ。なぜなら僕らの間には常に確かな関係性があるからだ。僕たちふたりだけの。

遅刻の恐れのおかげで、僕らは4時間前に会場に着いた。4時間早く着いたけれど、22年遅かった。4月の後半、日曜の午後だった。道は混まなかった。雨が少しだけ降ってきた。強くはない雨で、やわらかくてゆっくりとした雨足。ふわっとした霧雨。繊維工場が作ったような雨。ヴィニの音楽を湛えたようなメランコリックな雨。

そして僕は「Durutti」の文字をポスターに見つけて、会場に着いたことを再び実感した。

会場にはひとけがなかった。僕らは広いホールに入った。修復したレンガの壁、木製の床、端っこに巨大なTVスクリーン。まるで小さな空港の出発ラウンジのようだった。僕は15ポンドのチケットをパスポートのように握り締めた。

音の無いTVスクリーンは、ドラム・キットの前にいるしわしわのリネンのスーツをきた老人と、ギターを持った小柄の人物を映し出していた。ギターの人物は「Sex and Death」のアルバム・カヴァーで見覚えのある髪形だった。

「参ったな」 僕はささやく。 「彼だ…」

「なに?バンドがいた?」 ピートがたずねる。「でもふたりしかいないぜ。ああ、彼らはサウンド・チェックをするんだな。でも見てみろよ、ギタリストがドラマーにやり方を教えてるぜ」

僕はヴィニを見た。たしかにヴィニはドラマーのブルース・ミッチェルに、すべきことを指示していた。

その光景は、ぼくが彼についていつも疑っていた「完璧主義者」を確信させた。だめな音を出すと怒りを爆発させるというようなコントロール・フリークだったりする、そういう人物。

いや、それはないな。こんなに穏やかな音楽を創る人が、そんなろくでなしであるはずがない。

ともかく、安心した。彼は病気ではなかった。そして彼はキーボードだけ演奏するわけでもなかった。オーガナイザーもこの日にちゃんとブッキングしていた。そして僕はここにいる。とても早く来てしまったけど。そして、ついに彼に会うことができるのだ。

僕らは大きな黒いソファに座って、ヴィニのサイレント・パフォーマンスを観ていた。画面には、二人がカメラ・ショットの枠を出たり入ったりするのが映し出されていた。

サウンド・チェックが終わったようだ。小さな天才が今すぐにでもホールに歩いてくるかもしれない。

なんと案の定、ダーク・ヘアーの小さな人物がバー・エリアに歩いてきた。ヴィニ・ライリーだった。

僕は凍った。彼に声をかけるチャンスかも。でもなんと言ったらいいのかわからなかった。

僕は16歳に戻っていた。一週間、学校の目あての子に声をかけるリハーサルと準備をしていたのに、目の前にしたら震えて声が出なかった16歳の僕。

でも僕はヴィニには会わなければならないのだ。ありがとうヴィニ。もうこんなチャンスは二度とないだろう。だけど、彼はトイレに行く途中かもしれないじゃないか。そしたらどうする?近寄っていって声をかける?外で待つ?

彼はバー・カウンターの端っこのあたりで止まり、大柄の女性と、グレーのロング・ヘアーを縛っている男性のところに座った。ふたりはヴィニを笑顔で向かえ会話を始めた。

(今しかない)

僕は振り向き、歩き出した。長いスロー・モーションのように感じながら。

(彼にありがとうを伝えたい。ほんとうにありがとうを伝えたいんだ。いかに僕が感謝しているかを伝えたいんだ…)

彼らのところに着いた。最高のヒーローがすぐそこにいる。

彼らの会話が止まった。ヴィニは僕を見上げた。まるでスリをする瞬間を待つ浮浪児のような目で。彼の顔はげっそりとやせていて乾燥していた。輪郭がはっきりしていて、ふしくれ立ってひん曲がった木彫のよう。スペイン人かローマ人のような鼻。ぼさぼさの髪はグレーでジプシーのようだ。僕はキース・リチャーズを思い出した。小さくて、もっと不健康そうな。幼い浮浪児と醜い老婆を同時に思い出した。首は痛々しいほどに細く、亀のように長く伸びている。萎れていく道端の雑草のよう。

「えっと……こんにちは…」 僕は握手をしようと手を伸ばして言った。

~ 第3章に続く ~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前書きと第1章

マメシバレコードTOP